16. November 2013

„der ein oder andere kennt das: die lieblingslieder aus vergangenen zeiten gehen auf der mittelprächtigen tanzparty einfach unter. zwischen „californication“ und „tage wie diese“ säuft „green onions“ sang- und klanglos ab, weil der „loudness war“ in den 60ern noch mit analogen waffen ausgefochten wurde. dann ist es zeit, die greenhornes hinzu zu ziehen. die drei-mann starke garagen-rock combo aus cincinnati klingt wie 1964, hat ihre hitverdächtige album-trilogie „gun for you“, „the greenhornes“ und „dual mono“ aber um die jahrtausendwende vorgelegt. zu einer zeit also, in der schon für die ohren des modernen disko-besuchers produziert wurde � knallig, auch vor einer größeren geräuschkulisse. bei stücken wie dem spencer davis group cover „high time baby“ oder dem schmissigen „good times“ ist allerdings nicht nur der lautheitspegel, sondern auch der groove-faktor im roten bereich. verdammt locker, beschreiben es andere. kein wunder, dass die sagenhafte rhythmusfraktion bestehend aus bassist jack lawrence und drummer patrick keeler bald von jack white für das projekt the raconteurs aufgegabelt wurde. mittlerweile gehören die beiden zum festen inventar auf whites produktionen. die greenhornes-reunion mit gitarrist craig fox nach mehrjähriger studio-abstinenz profitierte davon leider nicht. auf dem 2010er album „****“ erhält der „klebrige“ jack white sound einzug (denn er co-produziert) � alles klingt nun seriöser und weniger gegen den strich gebürstet. deshalb beim nächsten besuch eines tanzlokals nach „let me be“ oder „going to the river“ fragen. steve cropper und booker t. jones würde es die tränen in die augen treiben.“

11. Oktober 2013

„wem beim namen „sulo“ sofort etwas einfällt, der war vermutlich gerade den müll runterbringen. denn die umwelttechnik gmbh aus herford mit selbigem namen produziert „den design-klassiker vor der haustür“ � einen abfallbehälter. wer andere für sich den müll runterbringen lässt, aber trotzdem etwas mit „sulo“ anfangen kann, der hat womöglich eine cd der schwedischen rock-band diamond dogs in der fahrertür seines pkws. deren sänger sören „sulo“ karlsson brachte 2005 eine platte mit dem titel „just another guy tryin“ in die läden � diamond dogs ohne stecker gewissermaßen. das meiste ist akustisch eingespielt und schwankt zwischen handfestem rock ’n‘ roll und melodiösem kitsch. als gesamtwerk funktioniert das allerdings äußerst gut, so dass alle lieder einen dicken haken auf der inneren checkliste des autors einstreichen. mitunter auch ein schmachtfetzen wie „you make me a rich man“ oder „just another guy“, das mit anleihen an die melodie von löwenzahn überrascht. der überflieger der platte ist jedoch „if it ain’t love (it ain’t hurtin‘)“ mit schneidiger chuck berry gitarre und honky-tonk piano. dazu jede menge lebenswichtiger weisheiten über die grausamschöne liebe. sulo solo ist „geprüfte qualität made in sweden“: was willst du mehr, sentimentales rocker-herz?“

3. August 2013

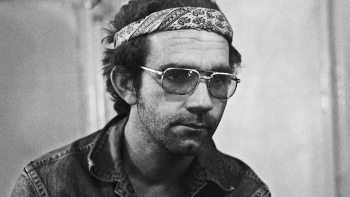

„im radio wurde es am vorigen samstag nachmittag verlesen: songwriter und multi-instrumentalist j.j. cale ist an einem herzinfarkt verstorben. wie er im welt-interview vor einigen jahren selbst mutmaßte, hat er seinen 75. geburtstag tatsächlich nicht erlebt. damit bleibt das lied „bring down the curtain“ vom 2009er album „roll on“ � anders als erhofft � nun doch sein prophetisch anmutender musikalischer schlusspunkt. wer sich dem ausnahmetalent im gedenken noch einmal annähern möchte, dem sei der dokumentarfilm „to tulsa and back“ ans herz gelegt � ein roadmovie als ode an einen ganz großen liedermacher der vergangenen jahrzehnte. dort findet sich außer verdammt guter musik (u.a. der tiefenentspannte song „end of the line“) auch eine szene, in der cale erzählt, wie er mit „crazy mama“ den ersten hit unter eigenem namen gelandet hat; wie er aber mit der begründung, es sei nun mal schon ein „hit“, weitere promotion in form von show-auftritten ablehnte. bei anderen mag das allzu theatralisch klingen, cale glaubt man sofort, dass er lieber an neuen stücken tüftelte als durch voll-playback die verkaufszahlen hochzutreiben. es soll hier keineswegs das bild des armen dichters idealisiert werden � und sicher ist cale nicht arm gestorben �, aber gleichwohl spiegelte sich die an den tag gelegte bescheidenheit auch im sound seiner auftritte und platten wider. und dies dürfte neben ihrer kompositorischen güte ein grund dafür sein, warum cales mix aus bluesigem jazz, jazzigem blues und nicht minder gut gespieltem country auch in zukunft neue liebhaber finden wird. oklahoma-od verneigt sich vor diesem großen künstler und freund der musik aus tulsa, oklahoma.“

27. Juli 2013

„das sechste studio-album „this river“ ist anlass genug, den namen jj grey auch an dieser stelle einmal fallen zu lassen. mit seiner combo mofro vermengt der mittvierziger aus jacksonville, florida elegant den funk � la james gang (man höre etwa „your lady, she’s shady“) mit motown-elementen (erstklassige bläser-fraktion!) und noch mehr southern rock. die bezeichnung „swamp funk“, den die new york times dafür fand, ist passend gewählt. und damit erscheint diese mixtur auf den ersten blick prädestiniert für die kategorie „altbacken“, doch klingt sie angesichts der frischen instrumentierung überhaupt nicht so. denn es wird nicht arglos die musik vergangener zeiten mit modernem klangbild noch einmal produziert � was schon in vielen fällen kraftmeierisch und ermüdend daherkam. zwar ist die platte wirklich äußerst sauber produziert, doch seltsamerweise driftet selbst aufpolierter gitarrensound im stile der 90er jahre (in „somebody else“) nicht ins unangenehm kitschige ab. die balladen (z.b. das titelstück) klingen im ohr des kritischen rezensenten weniger überzeugend. das liegt aber vermutlich an der sommerlichen jahreszeit und temperaturen jenseits der 30 grad, zu der die federnden beats in temporeicheren stücken einfach besser passen. das fünf-minütige „write a letter“, in dem grey wie der junge leon russell jault, wird sicherlich im herbst, wenn die ersten blätter fallen, erst in voller pracht erblühen. gegen angabe einer email-adresse kann auf der band-homepage mit „99 shades of crazy“ ein highlight der neuen platte eingetauscht werden. es lohnt sich also, mal in florida vorbeizusurfen.“

16. Juni 2013

„als ich vor wenigen tagen aus dem verwaisten zeitungsstapel die erste zeit-ausgabe von 2012 fischte, fiel mir ein artikel der journalistin nina pauer in die hände. sie beschreibt darin die „jungmännliche identitätskrise“. verkopfte, ängstliche baumwollstrickjacken-träger versteckten sich hinter hornbrillen und verschenkten melancholische mixtapes mit „mädchenmusik“ anstatt beim flirten einen gang höher zu schalten. der amerikanische sänger justin vernon alias bon iver verkörpere mit seiner kastratenstimme dieses „idealbild von der neuen weinerlichen männlichkeit“, die für frauen zunehmend zum problem werde. nun hatte ich allerdings eine woche zuvor in vernons neue platte gehört, die unter dem projektnamen shouting matches, zu deutsch: lautstarke auseinandersetzung, firmiert. auf „grownass man“ wird rauer blues-rock direkt aus dem proberaum geboten. zwar gilt insbesondere der blues als inbegriff der traurigen künste, doch hat das genre schon immer auch trotzige klagen und positives liedgut bereitgehalten � bis hin zu allzu sexistischen texten über die diversen „little girls“. sehr weit davon entfernt, in eines dieser extreme abzudriften, raunzt und grollt vernon in stücken wie „gallup, nm“ oder „three dollar bill“, dass nicht nur ein mark oliver everett oder ein b.b. king, sondern auch die zeit-journalistin gefallen finden dürfte. im shuffle „mother, when?“ steckt so viel elan, wie es sich frau an der theke einer großstadtbar von ihrem gegenüber erwarten dürfte. und der opener „avery hill“ huldigt den großen rock-kompositionen der 1970er, als die herren von welt überschüssiges testosteron noch vor den bühnen ihrer rock-götter ausschwitzten. das waren noch zeiten! nun sind natürlich auch die eels für gefühlsvollste balladen bekannt � und wer, wenn nicht b.b. king, bringt seine gitarre mit äußerstem zartgefühl zum singen. da sollte es doch selbst um die idealbilder der generation „schmerzensmänner“ längst noch nicht so arg stehen, wie befürchtet. vielleicht am ende alles eine frage der richtigen cd-auswahl. nina pauer nun im umkehrschluss typisch weibliche hysterie zu unterstellen, liefe andererseits meinem geschlechter-verständnis zuwider. ich hab‘ immer schon lieber etta james gehört.“